【徹底比較】豆柴と柴犬の違い|飼いやすい性格なのはどっち?

公開日:2025年11月6日

更新日:2025年11月26日

豆柴と柴犬は、大きさや性格、価格などに違いがあります。実は、豆柴は正式な犬種ではなく、あくまで「小さいサイズの柴犬」であることをご存じでしょうか?

この記事では、柴犬と豆柴それぞれの特徴を比較し、大きさや性格、飼いやすさ、価格の違いなどを詳しく解説します。これから家族に迎えようと考えている方は、それぞれの違いを理解し、ご自身のライフスタイルに合った犬種を選ぶための参考にしてください。

[目次]

豆柴とは?柴犬とは?定義や背景を解説

豆柴とは、特定の犬種を指す言葉ではなく、標準的な柴犬よりも小さいサイズの個体を指す愛称です。ジャパンケネルクラブ(JKC)では犬種として公認されていませんが、日本社会福祉愛犬協会(KCJ)などの団体では独自の基準を設けて「豆柴犬」として認定しています。

豆柴は、昭和初期に日本犬の標準が定められ、柴犬が大型・中型・小型に分類された時代に始まります。当時は標準以下の小型柴犬は展覧会で評価されませんでしたが、戦後、一部の愛犬家やブリーダーが、小さな柴犬の保存と育成に取り組みました。

1950年代には「小柴」または「豆柴」と呼ばれるようになり、山間部で小型害獣の狩猟犬として活躍していた小型柴犬同士を交配して育成が進められ、豆柴として確立されました。

一方、柴犬は日本古来の土着犬であり、国の天然記念物にも指定されている公認犬種です。

もともとは山岳地帯で鳥や小動物の猟犬として活躍していました。

豆柴と柴犬の見分け方はある?

豆柴と柴犬を子犬のうちに見分けることはほぼ不可能です。最も重要な判断基準は成犬時の体高になります。体重だけでは判断できず、見た目の差はほばありません。

確実に豆柴かを確認するには、認定団体の血統書や親犬のサイズ・成犬時写真の確認が必須です。子犬の体重推移は参考程度に留めましょう。

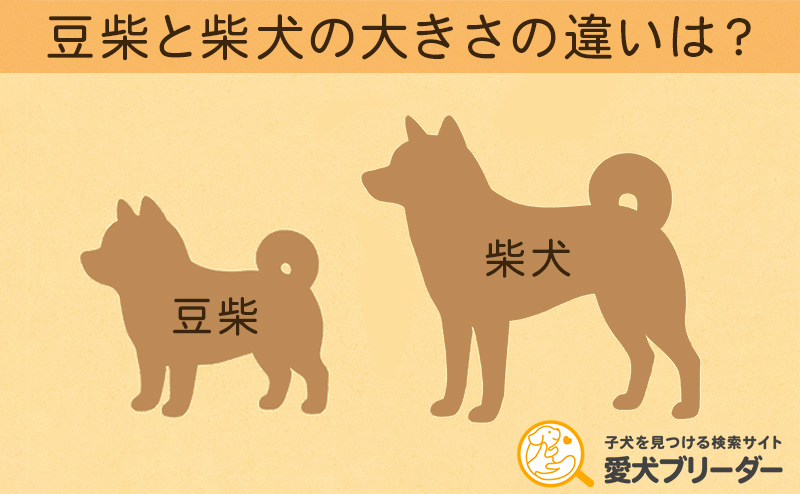

豆柴と柴犬の大きさの違いを画像で比較!

豆柴と柴犬の最も大きな違いは、その体のサイズです。成犬になったときの体高や体重には明確な差があり、豆柴は柴犬に比べて一回りから二回りほど小さい体格をしています。まずは、豆柴と柴犬の大きさの違いを画像で見比べてみましょう。

| 豆柴の大きさ | 柴犬の大きさ | |

| 平均体高 | 約28cm~34cm程度 | 約35cm~41cm程度 |

| 平均体重 | 約4~6kg程度 | 約7~11kg程度 |

豆柴の平均体重・平均体高とは?

豆柴のサイズは、公認している団体によって基準が異なりますが、一般的には以下のようにまとめられます。

- 豆柴のオスの体高:約30〜34cm程度

- 豆柴のメスの体高:約28〜32cm程度

豆柴の体重は、オス、メスともに約4kg〜6kgが目安とされています。これは一般的な柴犬よりも一回り以上小さいサイズです。体が小さい分、日本の住宅環境でも飼いやすく、女性や高齢者でも扱いやすいと感じる場合があります。

ただし、これはあくまで成犬時の目安であり、子犬期の大きさから将来のサイズを正確に予測することは難しい側面も持ち合わせています。

柴犬の平均体重・平均体高とは?

ジャパンケネルクラブ(JKC)が定める柴犬のスタンダードでは、理想の体高はオスが39.5cm、メスが36.5cmで、それぞれ上下1.5cmの幅が認められています。

- 柴犬のオスの体高:約 38〜41cm程度

- 柴犬のメスの体高:約 35〜38cm程度

柴犬の体重の規定は明確にはありませんが、一般的にはオスが9kg〜11kg、メスが7kg〜9kg程度です。

豆柴と比較すると、体高で5cm以上、体重では倍近い差が出ることがあります。がっしりとした体格で筋肉質なため、見た目以上に力強く、散歩の際の引きの強さなどを感じることもあります。

豆柴と柴犬の外見や毛色の違いを比較!

豆柴は小さいサイズの柴犬であるため、大きさ以外には、外見的な特徴や毛色の違いはほぼありません。どちらもピンと立った三角の耳、クルリと巻いた尻尾、素朴でキリっとした表情が魅力です。毛色は赤(茶色)、黒、白、胡麻といった柴犬に認められているものが存在します。

| 豆柴 | 柴犬 | |

| 毛色の違い | ほぼ同じ | |

| 見た目の違い | やや幼い印象 | 凛とした印象 |

ただし、体のサイズが小さいことから、豆柴のほうが顔のパーツがやや丸く見え、より幼く子犬のような愛らしい印象を与えることがあります。個体差による顔つきや体型の違いはありますが、犬種として定められた外見上の差異はないと理解してよいでしょう。

豆柴と柴犬の性格の違いを一覧表で比較!

豆柴は基本的に柴犬の気質を受け継いでいますが、体の小ささからくる性格の傾向もあります。たとえば、甘えん坊で社交的な子が多いのは、人懐こい性格の犬を選んで繁殖してきた歴史的背景によるものです。ただしこれはあくまで傾向であり、個体差や育った環境によって性格は大きく変わるため、あくまで参考として捉えましょう。

| 豆柴の性格 | 柴犬の性格 | |

| 社交性 | 柴犬よりやや人懐こい傾向 | 知らない人や犬は警戒する |

| 甘えん坊 | 飼い主への愛情表現も多い | 自立心が高く適度な距離感 |

豆柴の性格|甘えん坊だが警戒心も強い

豆柴は、柴犬に比べて飼い主に対して甘えん坊で、体を寄せてきたり、後をついて回ったりと、愛情表現が豊かな傾向にあります。室内で飼育されることが多いことも、飼い主との距離が近くなりやすい一因と考えられます。

しかし、柴犬本来の警戒心の強さや用心深い性質は受け継いでいるため、知らない人やほかの犬に対してはすぐに心を開かず、距離を置くことがあります。

飼い主や家族には深い愛情と忠誠心を示しますが、誰にでもフレンドリーというわけではない、内弁慶な一面も持ち合わせています。

柴犬の性格|自立心が高く頑固な一面も

柴犬は飼い主に非常に忠実で従順ですが、元来が猟犬であったことから、自立心が高く、自分の判断で行動しようとする傾向があります。そのため、べったりと甘えるよりは、飼い主と適度な距離感を保つことを好む子が多いでしょう。

賢いがゆえに頑固な一面もあり、一度「嫌だ」と思ったことに対しては、てこでも動かないことがあります。この頑固さはしつけの難しさにつながることもありますが、信頼関係をしっかりと築くことで、頼もしいパートナーとなってくれるでしょう。

関連記事:柴犬の性格の特徴は?オスとメスの性格の違いと柴距離を保つ方法について

【初心者におすすめ】豆柴と柴犬はどちらが飼いやすい?

豆柴と柴犬のどちらが飼いやすいかは、飼い主のライフスタイルや犬に何を求めるかによって異なります。以下に、飼いやすさや飼いにくさにつながるポイントをまとめました。

| 豆柴の飼いやすさ | 柴犬の飼いやすさ | |

| 運動量 | ほぼ同じ | |

| しつけやすさ | ほぼ同じ | |

| 抜け毛ケア | 必要だが柴犬よりは楽 | 抜け毛が多くて大変 |

| 健康面 | 小型化による健康リスクに注意 | 体が丈夫で病気になりにくい |

体の大きさで考えると、豆柴のほうが日本の住宅事情に適しており、お手入れや通院時の負担も少ないため、初心者や女性、高齢者にとっては飼いやすいといえるかもしれません。

一方、柴犬はしつけや被毛のお手入れに手がかかりますが、一般的に丈夫で長生きしやすい犬種です。そのため、健康で活発な犬を飼いたい方におすすめの犬種です。サイズだけでなく、性格や運動量も考慮して総合的に判断することが重要です。

関連記事:柴犬の飼いやすさは?初心者向けに基本の飼い方&しつけのコツを解説!

豆柴と柴犬の販売価格の違いを比較!

豆柴と柴犬では、販売価格に大きな違いがみられます。一般的に、豆柴の方が柴犬よりも高額で取引される傾向にあります。どちらの犬種を選ぶにしても、価格だけで判断せず、犬の健康状態やブリーダーの信頼性を重視することが大切です。

| 豆柴の販売価格 | 柴犬の販売価格 | |

| 価格相場 | 約30~60万円前後 | 約20~40万円前後 |

豆柴の平均価格│ブリーダー選びのポイント

豆柴の平均的な販売価格は30万円から60万円程度が相場とされ、柴犬に比べて高価です。

この背景には、小さいサイズの親犬から安定して健康な子犬を繁殖させることの難しさや、人気の高さがあります。高価であるため、ブリーダー選びは慎重に行う必要があります。

重要なのは、単に小さいだけでなく、犬の健康を第一に考えた健全な繁殖を行っているかを見極めることです。親犬のサイズや健康状態、飼育環境を実際に確認させてもらい、遺伝的な疾患などについてもしっかりと説明してくれる、信頼できるブリーダーから迎えるようにしましょう。

柴犬の平均価格│優良ブリーダーの探し方

柴犬の平均的な販売価格は20万円から40万円程度が相場です。豆柴と比較すると価格は落ち着いていますが、毛色や血統によって価格は変動します。

優良なブリーダーを探すには、まず犬舎を清潔に保ち、犬たちがストレスなく過ごせる環境を整えているかを確認することが重要です。また、その犬種の特性や遺伝子疾患について深い知識を持ち、質問に対して誠実に答えてくれるかも判断基準となります。

購入後のアフターフォローや相談に応じてくれるブリーダーであれば、より安心して迎えることができるでしょう。

豆柴と柴犬の平均寿命や健康管理の違いを比較!

豆柴と柴犬の平均寿命に大きな差はなく、どちらも12歳から15歳ほどです。寿命は犬種だけでなく、個体差や飼育環境、食事、運動習慣といった日々の健康管理に大きく左右されます。

豆柴と柴犬がかかりやすい病気は?

豆柴と柴犬の平均寿命は、犬種による明確な差はありませんが、健康面では体の大きさに起因する注意点の違いがあるといわれています。

豆柴は体が小さいため、骨が細く、高い場所からの落下による骨折や、膝のお皿がずれる膝蓋骨脱臼(パテラ)などのリスクが柴犬より高くなる傾向にあります。

一方、柴犬はアレルギー性皮膚炎や外耳炎などの皮膚疾患が比較的多くみられます。また、遺伝的に甲状腺機能低下症を発症しやすい傾向があるともいわれています。

さらに、豆柴と柴犬が共通してかかりやすい病気としては、緑内障や白内障といった目の病気、認知症のリスクも挙げられます。いずれの病気も早期発見・早期治療が重要になるため、定期的な健康診断を欠かさず行いましょう。

豆柴と柴犬の飼い方│しつけやお手入れのポイント

豆柴と柴犬は大きさに違いはありますが、基本的な気質は同じであるため、飼い方のポイントも共通する部分が多くあります。ここでは、豆柴と柴犬のしつけやお手入れの仕方について解説します。

十分な散歩時間や運動量を確保すること

豆柴は体が小さいですが、柴犬と同様に元猟犬としての血を引いているため、非常に活発で多くの運動量を必要とします。そのため、散歩は1日に2回、それぞれ30分以上を目安に行い、心身の健康を維持することが大切です。

運動不足はストレスの原因となり、無駄吠えやイタズラといった問題行動につながる可能性もあります。時にはドッグランなどを利用して思い切り走らせるなど、運動欲求を満たしてあげる工夫も取り入れましょう。柴犬の場合は、豆柴よりもさらに多くの運動量を必要とする場合があります。

関連記事:柴犬は毎日散歩が必要!適切な距離や時間帯、注意点について

抜け毛対策に毎日のブラッシング

豆柴も柴犬も、硬いトップコートと柔らかいアンダーコートからなる「ダブルコート」の被毛を持っています。このため、抜け毛が非常に多く、特に春と秋の換毛期には驚くほどの毛が抜けます。とくに、体が大きい分、柴犬の抜け毛はかなり量が増えるでしょう。

抜け毛を放置すると、皮膚の通気性が悪くなり皮膚炎の原因になったり、部屋が毛だらけになったりします。これを防ぐためには、毎日のブラッシングが欠かせません。

ブラッシングは皮膚の健康を保つだけでなく、飼い主との大切なコミュニケーションの時間にもなりますので、日々の習慣にすることをおすすめします。

しつけは子犬期から根気強く行う

豆柴と柴犬はともに賢く物覚えが早いですが、独立心が強く頑固な一面も持ち合わせています。そのため、しつけは社会化期にあたる子犬のころから、一貫性を持って根気強く行うことが重要です。

飼い主がリーダーであることを明確に示し、信頼関係を築く必要があります。叱るよりも、上手にできた時にたくさん褒めて伸ばす方法が効果的です。

また、警戒心が強いため、子犬のうちからほかの人や犬、さまざまな物音などに慣れさせ、社会性を身につけさせるトレーニングも将来の問題行動を予防する上で非常に大切になります。

関連記事:柴犬のしつけは難しい?理由としつけ前に把握すべき点やしつけのコツ、注意点について

豆柴か?柴犬か?選ぶ前に知るべき注意点

豆柴と柴犬、どちらを家族に迎えるか決める前に、それぞれの犬種特有の注意点を理解しておくことが不可欠です。ここでは3つの注意点を解説します。

豆柴が柴犬サイズに大きくなるケースも

豆柴は犬種としてサイズが固定されているわけではないため、子犬のころは小さくても、成長するにつれて予想以上に大きくなり、標準的な柴犬と変わらないサイズになるケースがあります。

これは、豆柴が「小さい柴犬」の愛称であり、繁殖の歴史が浅く、サイズが安定していないことに起因します。「豆柴」という名前で購入したとしても、大きくなる可能性を十分に理解しておく必要があります。

どんな大きさに成長しても、変わらぬ愛情を注ぎ、生涯大切に育てるという覚悟を持って迎えることが最も重要です。

豆柴は超小型犬ならではの健康リスクあり

豆柴の小さな体は非常に愛らしいですが、その体格ゆえの健康リスクも抱えています。特に注意が必要なのが、骨や関節のトラブルです。

骨が細いため、ソファからの飛び降りなど、少しの衝撃で骨折してしまうことがあります。また、膝のお皿が外れやすい膝蓋骨脱臼(パテラ)も起こりやすい傾向です。フローリングの床にはカーペットを敷いて滑らないようにする、高い場所へのステップを設置するなど、生活環境を整えてケガを予防する配慮が求められます。

無理な繁殖による健康問題を抱えた子もいるため、信頼できるブリーダーから迎えることが大切です。

柴犬は体格に合った飼育スペースが必要

柴犬は中型犬サイズになる子も多く、活発に動き回るための十分なスペースを必要とします。室内で飼育する場合、ケージやサークルを設置するだけでなく、犬が自由に歩き回れるある程度の広さを確保することが理想です。

特にアパートやマンションなどの集合住宅で飼育を検討している場合は、飼育可能なサイズかどうかを規約で確認するとともに、室内での運動不足を解消する工夫や、毎日の散歩を欠かさず行うことが求められます。

まとめ│豆柴と柴犬の個性にあった飼い方が大切

豆柴と柴犬の最大の違いは体の大きさであり、外見や基本的な性格は柴犬の気質を共有しています。豆柴は体が小さく飼育しやすい面がありますが、成長後のサイズが不確定である点や特有の健康リスクを理解しておく必要があります。

一方で柴犬は、その頑固さと向き合うしつけの根気や、十分な運動量を確保できる環境が求められます。どちらの犬種を選ぶにしても、それぞれの個性や特性を深く理解し、一頭一頭に合った飼い方で愛情を注いでいくことが重要です。

愛犬ブリーダーでは、犬と人の幸せな暮らしをサポートするため、お役立ち情報をコラムとして発信しています。

豆柴や柴犬のかわいい子犬も紹介中です。新しい家族を迎えたいと考えている方は、優良ブリーダーの子犬たちをぜひチェックしてみてください。

愛玩動物飼養管理士、いぬ検定、犬のしつけインストラクター、少額短期保険募集人の資格を保有。豊富な知識と経験を活かし、役立つ情報をお届けします。

運営会社はこちら

柴犬の関連記事

柴犬の記事一覧を見る人気の記事

新着記事